编者註:本文為《美国华人社会的变迁》第二章 (上海三联书店出版社2006版)。感謝周敏教授慨允本会發表此文于www.ChinaUSFriendship.com.

美国华人是非欧洲裔族群中最早移民美国的族群,也是亚裔群体中最大的族群。他们在美国移民和定居的历史,可以追溯到19世纪40年代末甚至更早。由于遭到美国政府立法排斥和欧裔白人族群的歧视,华人社会在1882至1943年长达61年期间发展缓慢。男女比例严重失调,人口逐渐老化,形成了一个畸形的、与外界隔绝的单身汉社会(bachelor society)。第二次世界大战后,美国政府废除排华法和一系列反亚排亚的法案,华人的社会地位才得以逐渐改善。1965年美国移民政策改革后,中国移民开始形成了前所未有的移民潮,连年大批地、持续不断地涌入美国,导致了华人人口的快速增长,推动华人社会的飞跃发展。据统计,从1960年至2000年的四十年间,华裔人口翻了十多番;从1960年的24万人激增至2000年的将近300万人(其中包括45万华裔混血儿)。约占全美总人口的百分之一,亚裔族群总人口的四分之一。美国华人人口的急剧增长主要源于国际移民。根据美国移民局的统计报告,从1961年至1990年这30年间,有将近80万华人以永久居民的合法身份从中国大陆、香港和台湾等地移民美国。九十年代后,华人移民不断地增加,仅仅在1991年到2000年的10年间,又有53万华人移居美国。这些数据并不包括非法移民和持非移民签证的华人。自1980年以来,中国一直是美国移民局所列出的移民美国人数最多的10个国家之一。美国人口统计局的人口普查数据也证实国际移民对华人人口增长所起的巨大作用。美国的华人社会尽管历史相对悠久,但至今还是一个典型的移民社会。非美国本土出生的华人占美国华人总人口的三分之二以上。虽然其社会地位有所提高,但至今还是一个在以白人为主导的主流社会边缘徘徊的弱势少数族裔群体。本章通过考查历史和分析现状来探讨三个重大问题:(1)为什么美国华人社会在二次大战前发展得如此缓慢和如此畸形?(2)当代美国华人社会的特征与二次大战前的华人社会有哪些根本区别?(3)国际移民潮的冲击和美国华人社会的变迁对社区和个人的发展有何重大影响?

一、 美国华人社会的历史回顾

华人移民是美国历史上最早的移民群体之一。华人移民抵达美国的时间远远早于许多南欧和东欧移民。例如意大利人和东欧犹太人大规模的移民发生在二十世纪初的头十五年期间。也早于其他亚洲各大族群到达美国的时间。例如日本较大规模移民的时间在是十九世纪末。但美国华人社会至今依然是一个以移民为主的少数族裔社会。尽管大多数意(大利)裔、犹太裔和日(本)裔的美国人至今已经进入第四代以上,二十一世纪初的美国华人社会主要还是由第一代和第二代组成—外国出生的第一代移民占70%以上。美国出生而父母是外国出生的第二代仅占五分之一;美国出生而父母也是美国出生的第三代占不到十分之一。

美国华人社会在二次大战前近百年的畸形发展,原因十分复杂。美国政府对华人长达六十多年的立法排斥是最根本的原因。十九世纪中叶,大部分华人移民来到夏威夷和美国大陆充当契约劳工。先在夏威夷的种植园和西岸的矿山里辛勤地劳作,后来又在落基山脉以西横跨大陆的铁路上做苦力,铁路修成后又集中在西部的主要城市,从事新兴的、劳动力密集型的制造业工作 。这些早期移民几乎全部来自中国广东南部的四邑地区(台山、开平、恩平,新会四县)和珠江三角洲地区(中山、南海、顺德、番禺等县),他们当中的大部分人向往着出国淘金,期望将来衣锦还乡,荣归故里。可是他们的“黄金梦”却常常被现实打碎 。许多充满掏金热情的华工,抵美不久便发现他们自己成为歧视和排斥的目标。1870年代,由于美国经济不景气和西岸劳工市场的不稳定,白人劳工失业的挫折的和白人工会与资方斗争的挫折逐渐演变成反华仇恨。白人种族主义者以及代表工人的加利福尼亚州(简称加州)工党指责华工用不干净、不公平的竞争手段把白人劳工挤走,降低工人最基本的人格,助长资本家对工人的剥削。在美国社会中营造华人社会是“邪恶、腐烂和肮脏的窝巢”;并把华工视作“黄祸”、“中国威胁”和“不可饶恕的敌人” 。反华怒潮最后变成加州工党团结工人与资本家作斗争的政治口号:“中国佬必须滚”!持有“劳工神圣”观念的白人工人阶级联合了社会各方力量,在工会的领导下向美国政府施加压力,使美国国会在1882年通过了《排华法》,在十年内禁止华工进入美国。仅仅基于国籍不同而排斥整个族群的立法在美国实属罕见,仅此一例而已。十年后的1892年,国会又通过决议延长《排华法》的有效期,后来又将《排华法》延伸到立法排斥所有的亚洲移民。这些反华排华的法案一直到二次大战中才被废除。

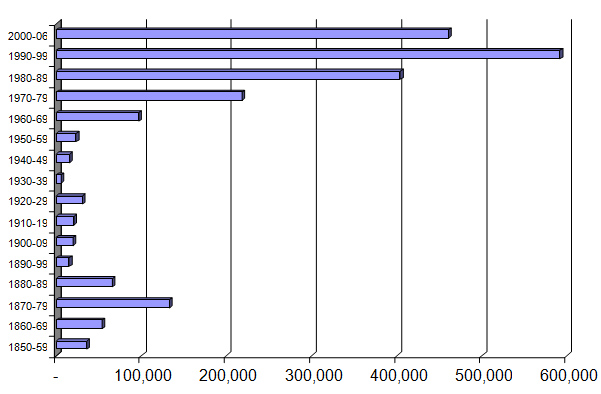

《排华法》的直接结果是有效地抑制了华人移民,致使华人人口下降。如图一所示,由中国到达美国的移民人数从1870年代高潮的123200人减少到1890年代的14800人。在1930年代减少到不足5000人,达到历史的最低点。这种趋势直到1943年美国国会废除《排华法》才开始发生改变。

立法排华伴随着非法迫害华人暴力行动。《排华法》的通过和实施,助长了白人种族主义者对华工的非法监视、攻击和迫害,致使他们肆无忌惮地对华人进行精神和人身攻击,如对华人恐吓谩骂,扔石头,剪辫子,甚至放火烧房子。《排华法》和种族歧视的直接结果是,大批华工从西岸的矿山、农场、毛纺厂和其它制造业被赶了出去;华工的黄金梦被粉碎。许多身在美国的华工意识到无法实现衣锦还乡之梦,被迫返回中国,另寻生路。而那些付不起返程旅费的华工(要么因为没钱买船票,要么因为耻于无钱返乡),为寻求自我保护而不得不迁移到旧金山(又称三藩市)的唐人街。还有一些华工被迫向东迁移,寻找别的出路。美国东北部(特别是纽约)和中西部(如芝加哥)的唐人街,都成了那些逃离加州极端种族迫害的避难所。结果导致居住在加州的华人比例在二十世纪上半叶下降(如表一所示)。此外,华人人口由于严重的男女性别比例失调而增长缓慢。如表一所示,从1890到1940年间的半个世纪,华人人口的增长按每10年的人口普查统计上下徘徊,变化不大。1890年,美国华人的男女性别比例几乎是27:1,虽然以后逐年稳步减小,但到1940年华人男性人数仍然大大超过女性,性别比例为2:1。这种男女性别比例失调的现象直到1970年后才开始发生根本的变化。

图一:合法移民美国的华人总数,1851-1950

资料来源:美国移民局统计年鉴,2000。

表一:美国华人人口:总数、性别比率、土生比例和居住加州比例,1890—2000

|

年份 |

总数 |

性别比率

(相对每100女性) |

美国土生比例

(%) |

居住加州的比例

(%) |

|

1890 |

107,475 |

2,679 |

0.7 |

67.4 |

|

1900 |

118,746 |

1,385 |

9.3 |

38.5 |

|

1910 |

94,414 |

926 |

20.7 |

38.4 |

|

1920 |

85,202 |

466 |

30.1 |

33.8 |

|

1930 |

102,159 |

296 |

41.2 |

36.6 |

|

1940 |

106,334 |

224 |

51.9 |

37.2 |

|

1950 |

150,005 |

168 |

53.0 |

38.9 |

|

1960 |

237,292 |

133 |

60.5 |

40.3 |

|

1970 |

435,062 |

110 |

53.1 |

39.1 |

|

1980 |

812,178 |

102 |

36.7 |

40.1 |

|

1990 |

1,645,472 |

99 |

30.7 |

42.9 |

|

2000 |

2,858,291 |

99 |

29.1 |

39.0 |

资料来源:美国人口统计局1970—2000年人口普查。

早期华人移民的寄居性也是造成二战前华人社会畸形发展的原因之一。早期华人通常是单身赴美的契约劳工。他们基本是男性青壮年,没有打算在美国定居同化,一心只想打工挣钱,然后尽快还乡。然而,这种内在的寄居性与外在的种族因素紧密关联。首先,华人自身的寄居取向强化了白人的种族偏见和由此而来的刻板形象,认为华人是不可同化的“异类”,是“永久的外国人”。第二,华人在异国遭受的歧视和不平等待遇强化了他们的寄居性和争取早日衣锦还乡的迫切要求。第三,华人男主外女主内的传统家庭观念抑制了女性劳工移民或以家庭为中心的国际移民,造成了严重的男女性别比例失调的单身汉社会。此外,排华期间男性华工包括“证书儿子”(paper sons) 的不断非法进入,进一步遏制了华人家庭的正常发展。1900年,在美国本土出生的华裔人口仅占华裔总人口的9%。从那以后,由于移民总数的不断减少,美国土生的华裔人口所占的份额虽有增加,但人数还是相对较少。

为什么在二次大战后废除了《排华法》,华人人口增长还是如此缓慢?为什么华人移民没有形成不断高涨的移民潮?按照当时美国的移民法,华人每年的移民配额只有105名,因此移民的数量受到极大的限制。那时候华人妇女可作为美军家属移民美国而不受定额限制,但人数不多。但1949年中华人民共和国成立后的十年,美国放宽了国际难民的接收政策,致使一万多的华人和家属能以难民的身份从香港和台湾等地移民到美国。因此,华人核心家庭的比例逐渐增大。1960年,美国土生的华裔比例升至百分之六十以上。从二十世纪40年代至70年代,美国本土出生的华人人数超过华人移民人数。如表一所示,美国华人的第二代是在30年代到70年代之间出生的。1940年到1970年,本土出生人口总数逐渐超过移民人口总数。但是美国本土出生的华人人口比美国的平均人口要年轻得多。1970年的人口普查显示,第二代的华裔平均年龄低于14岁。直至二十世纪初,第二代和第三代的华裔仍然很年轻,大多数尚未成年。2000年的人口普查资料表明,美国华人的第二代有44%在18岁以下,10%在18至24岁之间,而在美国华人的第一代只有8%在18岁以下,8%在18至24岁之间。

一般说来,1943年《排华法》的废除并没有引发美国华人社会的质变。1965年美国国会在国内平权运动和全球经济发展的双重压力下通过的《移民法修订案》,又称作《哈特—塞勒法案》(the Hart-Cellar Act),废除了根据移民来源国所设立的定量配额制度,确立了家庭团聚和技术移民的两大优先方针,结果使大量的亚裔移民、包括华裔移民涌入美国。但当时由于中国大陆还处于被封锁状态以及大陆政府采取严厉控制移民的政策,60-70年代的华人移民大多是大陆出生的香港和台湾移民,利用中国配额取得移民签证进入美国。从中国大陆直接移民到美国的人数相对较少。1976年中美建交后,尤其在1978年改革开放后,源于中国的移民潮才开始形成,逐渐汹涌澎湃起来。

二、当代美国华人社区:族群内部多元化

二次大战以前的很长一段时间,聚居在美国华人社区的移民大多数是劳工阶层的单身汉。当然这也包括很少一部分的商人及其家眷。这些早期的华人移民来美国的目的是淘金挣钱,最终衣锦还乡。他们只是临时寄居的过客,并不打算在美国安家立业。更何况美国法律不但排华,而且禁止华人加入美国国籍和禁止华人与白人通婚。由于上述原因,早期的华人大多聚居唐人街。因此被视为不愿意同化的外国人。事实上,这是由于美国社会设置的重重障碍,阻止了华人的同化进程。

二次大战以来到1970年的三十多年间,虽然废除了《排华法》,但由于限额移民,美国华人社会的人口增长较慢。一方面,社区的移民人口日趋老化,男多女少的现象仍然比较严重,居住在唐人街内的华人大多是不懂英文,教育水平和劳动技能较低的劳工阶层人士。另一方面,华裔第二代已经逐渐长大成人,陆续进入青壮年。主流社会和主流劳务市场开始接受他们。尤其是高等院校为他们敞开大门,使得他们能够通过个人努力和公平竞争获取上向社会流动的机会。华人后裔在教育方面的卓越成就很快被主流社会认可,并因此而被标榜为“模范少数族裔”(model minority)。随着越来越多的华人走出唐人街,进入主流社会,整个华人社会也开始发生变化。但是最根本的变化是在美国政府1965年通过的《移民法修订案》之后。

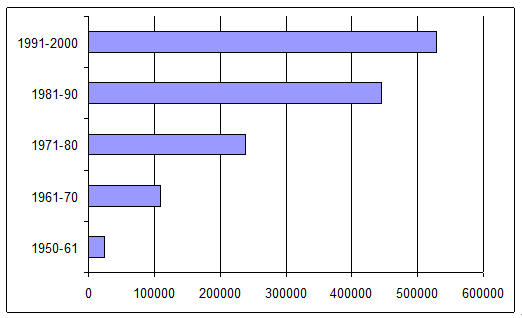

《移民法修订案》废除了1924年通过实施的国家配额限制移民法,放宽移民入境,确立了以家庭团聚为主,技术劳工移民为副的两大优惠政策。这样一来,华人双重获利。大量的华人移民从大陆、港台以及世界各国来到美国。传统的低技能劳工移民的减少和亲属移民的增加,使华人社区从原来的以单身汉为主的社区转变为以家庭为主的社区。此外,技术劳工移民的增加提高了整个族群的社会经济素质。当然,1980年以前技术劳工移民的比例仍然较低,仅占15%左右。而这类移民大多是留美学生完成学业后在美国就业而转为移民身份的。在1970年代许多留学美国的台湾学生毕业后能比较容易地找到工作,通过技术劳工移民的优惠政策而取得绿卡(永久居留权)。中国大陆政府在1970年代末开始实行开放改革,放宽了移民政策。华人移民潮从此日益高涨,近二十多年来有增无减。如表二显示,移民美国的华人总数从1970年开始就一直持续高速增长。从1960年代的10万增至1990年代的53万。

图二:合法移民美国的华人总数,1951-2000

资料来源:美国移民局统计年鉴,2000。

移民的激增直接导致了整个美国华人社会前所未有的、巨大的量变和质变。如表一所示,从1960年到2000年,美国华人人口增长了10多倍。这不仅是一个数字上的变化,而且标志着华人社区和人口发展的重大转折。华人社会迅速从过去的“单身汉社会”转变为以移民家庭为主、性别比例平衡的族裔社区。新华人社会与传统的华人社会最明显的不同是华裔族群内部的多元化。具体表现在不同的来源地,不同的社会经济背景以及不同的定居和分布模式等方面。

|